Содержание

- Установление зоны воздействия выбросов вредных веществ предприятия для корректировки СЗЗ

- НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРУ

- 1.2 Характеристика негативного воздействия атмосферного воздуха

- Общее

- Природное воздействие на атмосферу

- Антропогенное воздействие на атмосферу

- 24. Воздействие объекта на атмосферный воздух.

Установление зоны воздействия выбросов вредных веществ предприятия для корректировки СЗЗ

Достаточность ширины нормативной СЗЗ может быть проверена с помощью расчетов загрязнения атмосферы, производимых в соответствии с методикой ОНД-86 .

На первом этапе расчетной проверки для каждого j-го загрязняющего вещества, выбрасываемого источниками предприятия, при каждом i-м режиме его выбросов рассчитываются параметры Zj,i и gj,i , позволяющие дать предварительную оценку воздействия на качество атмосферного воздуха выбросов этого вещества источниками загрязнения атмосферы предприятия.

Параметр Zj,i рассчитывается по формулам:

а) для отдельного вредного вещества, выбрасываемого предприятием в i–м режиме выбросов:

, (2-4)

, (2-4)

где Сm,j,i,k – величина максимальной приземной концентрации j-го вещества, создаваемая выбросом его из k-го источника при i-м режиме выбросов предприятия без учета выбросов других ИЗА; ПДКj – предельно допустимая максимально разовая концентрация рассматриваемого j-го вещества в атмосферном воздухе, утвержденная Минздравом России (см. приложение 2).

Если j-е вещество в i-м режиме не выбрасывается, то Сm,j,i,k =0. Для веществ, для которых установлены только среднесуточные ПДК (ПДКсс), в качестве ПДКj используется величина ПДКссj.

б) для группы веществ, обладающих эффектом комбинированного совместного вредного действия:

, (2-4а)

, (2-4а)

где Pj — число веществ в j-й группе веществ, при совместном присутствии которых в атмосферном воздухе проявляется эффект комбинации их совместного гигиенического действия (суммация, неполная суммация, потенцирование); Ксд – коэффициент комбинации совместного гигиенического действия группы веществ, равный:

Ксд = 1 — для групп веществ, обладающих эффектом суммации вредного действия;

Ксд= Ккд — для групп веществ, обладающих эффектом неполной суммации вредного действия, где Ккд — значение коэффициента комбинированного действия рассматриваемой группы веществ, приведенное в списках Минздрава России .

Ксд= Кп — для групп веществ, обладающих эффектом потенцирования вредного действия, где Кп — справочное значение коэффициента потенцирования рассматриваемой группы веществ, приведенное в списках Минздрава России .

Параметр gj,i рассчитывается по формуле:

, при

, при  (2-5)

(2-5)

, при

, при

где Сфм,j – максимальная фоновая концентрация j-го ЗВ в зоне влияния источников выброса этого вещества предприятием (группой предприятий) определенная по данным Росгидромета или результатам сводных расчетов загрязнения атмосферы города (зона влияния определяется так же, как описано выше).

Определение зоны влияния источников, выбрасывающих j-е вещество, можно не проводить, если при Сфм,j, определенном как максимум фоновой концентрации Сф,j в зоне шириной 300 Нmax вокруг границ площадки, при всех режимах выбросов выполняется условие:

(2-6)

(2-6)

По каждому j-му веществу для предприятия рассчитывается параметр gj по формуле:

(2.7)

(2.7)

т.е. определяется наибольшее значение параметра gji из рассчитанных для j-го вещества при всех режимах работы предприятия.

Для тех веществ, для которых значение параметра gj < 1 можно утверждать, что их приземные концентрации нигде не будут превышать нормативы ПДК, т.е. нормативная СЗЗ заведомо обеспечивает по этим веществам отсутствие превышения нормативов качества воздуха для населенных мест (или других зон, в зависимости от используемых ПДК).

Если для веществ или групп веществ не выполняется неравенство (2-6), то проводится расчет суммарных приземных концентраций, создаваемых выбросами предприятия в точках на границе нормативной СЗЗ и в узлах регулярной сетки в прямоугольной области, вокруг предприятия.

Минимальные расстояния между расчетными точками на внешней границе нормативной СЗЗ и узлами расчетной сетки – «шаги сетки» выбирают так, чтобы свести к минимуму вероятность появления внутри ячеек сетки значений максимальных расчетных приземных концентраций, значительно превосходящих их значения в ближайших узлах сетки.

При выборе шагов сетки (расстояний между расчетными точками на границе нормативной СЗЗ) можно использовать следующую схему.

Сначала рассчитываются некоторые расстояния от границ предприятия R1хм, R2хм и Rср хм определяющие выбор сетки на разных расстояниях от предприятия.

а) все источники выбросов по j-му веществу в i-м режиме упорядочиваются в порядке убывания величины максимальной приземной концентрации Сm,j,i,k этого вещества, создаваемой отдельно каждым, k-м источником без учета влияния других источников и фона, так что:

, (2-8)

где Ст,k+1,j,i рассчитывается по формулам п.п.2.1-2.7. ОНД-86 .

б) выделяется Noj,i первых источников выбросов (j-го вещества в i-м режиме) в упорядоченном перечне таким образом, что для источников с номером N>Noj,i в этом перечне выполняется неравенство:

, (2-9)

где Nj,i — число источников выброса j-го вещества в i-м режиме.

Источник, попавший в число первых Noj,i хотя бы по одному веществу в одном режиме выбросов, считается одним из «определяющих» режим расчетов для предприятия. Для удобства обозначим множество источников предприятия как L0.

в) рассчитываются величины R1хм, R2хм и Rср хм

, (2-10)

, (2-10а)

, (2-10б)

где , (2.10в)

RHCЗЗ,k — радиус нормативной СЗЗ вокруг k-го ИЗА;

, (2-10г)

где ;

Xm,kj,i — расстояние от k-го ИЗА до точки, в которой достигается максимум создаваемой им концентрации, Xm,kj,i вычисляется по формулам п.2.8 ОНД-86 .

г) расчетные области и шаги расчетной сетки в них выбираются в зависимости от расстояния от предприятия R на котором проводится расчет.

д) шаги расчетной сетки определяют из таблицы, определяющей шаги расчетной сетки в зависимости от расстояния от границ предприятия:

Для тех веществ и режимов выбросов, для которых внешние границы нормативной СЗЗ выходят за наружную границу полосы шириной R2,j,i вокруг границ предприятия, проводится расчет максимальных по скоростям и направлениям ветра приземных концентраций рассматриваемых веществ, создаваемых выбросами предприятия, qпрj,i(x,y) в точках на границе нормативной СЗЗ, расположенных на расстоянии DR друг от друга.

При этом в каждой расчетной точке рассматриваются только направления ветра с различных участков предприятия на эту точку.

Если значения qпрj,i(x,y) на границе нормативной СЗЗ не превосходят 0,1×ПДК:

qпрj,i(x,y) (на границе нормативной СЗЗ) £ 0,1 , (2-11)

то можно считать, что нормативная СЗЗ обеспечивает достаточное уменьшение воздействия выбросов рассматриваемого ЗВ предприятием в i–м режиме на качество атмосферного воздуха зон с нормативно определенными повышенными требованиями к качеству окружающей среды.

Для таких ЗВ и режимов выбросов предприятия при проверке достаточности нормативной СЗЗ учет фонового загрязнения воздуха и розы ветров можно не производить.

Для других ЗВ или режимов выбросов предприятия производится расчет с учетом фонового загрязнения воздуха внутри прямоугольной области в узлах регулярной сетки.

Границы расчетной области не должны выходить за границы зоны влияния предприятия. Расчетную область следует выбирать так, чтобы в нее попадала минимальная площадь территории, на которой суммарные расчетные приземные концентрации вредных веществ, создаваемые выбросами предприятия qпрj меньше 0,1 ПДКj.

qпрj, £ 0,1× ПДКj (2-12)

Границы таких территорий можно определить в ходе предварительных расчетов на сетках с укрупненными шагами.

В узлах сетки вычисляются максимальные по скоростям и направлениям ветра приземные концентрации рассматриваемых веществ, создаваемые выбросами предприятия qпрj,i(x,y) и суммарные (с учетом фона) концентрации, qсумj,i(x,y).

, (2-13)

где (2-14)

qпрj,i(x,y,j,u) (в долях ПДКj) – вклад выбросов предприятия в суммарную приземную концентрацию j–го вещества (группы веществ) в точке (x,y) при направлении ветра (и величине его скорости U при i-м режиме выбросов предприятия;

qфj,(x,y,j,u) (в долях ПДКj) – значение фоновой концентрации в этой точке при тех же характеристиках ветра;

jпр,0.1- направление ветра с предприятия (его различных участков) на расчетную точку.

При проверке достаточности нормативной СЗЗ для действующих предприятий в качестве фоновой концентрации используется фоновая концентрация из которой исключен вклад выбросов рассматриваемого предприятия q¢ф,j, рассчитываемая по формулам (7.1 и 7.2) ОНД-86 .

(2-15)

В формуле (2-15) значение qпр,j рассчитывается как максимальное по всем режимам выброса qпрj,i(x,y,j,u):

(2-16)

Множество значений рассчитанных таким образом максимальных суммарных концентраций в узлах сетки описывает для каждого ЗВ и режима выбросов поле максимальных приземных концентраций.

По результатам расчетов для каждой j–й примеси при каждом i–м режиме выбросов предприятия строится (если она существует) зона превышения с концентрациями qсумj,i(x,y) уровня ПДК:

(2-17)

Для действующих предприятий в тех случаях, когда внешняя граница рассчитанной и натурно подтвержденной зоны превышения ПДК выходит за внешние границы имеющейся СЗЗ (подтверждается натурными замерами), необходим учет проведения природоохранных мероприятий не только на том предприятии, достаточность нормативной СЗЗ которого проверяется, но и на окружающих предприятиях, выбросы которых создают фоновое загрязнение.

Для учета изменения фона для таких ЗВ предприятий рассчитываются поля суммарных приземных концентраций, где вместо значений фоновых концентраций в формуле (2-14) используются значения фона на перспективу q¢фj,п, рассчитанные в соответствии с формулой (7.4) ОНД-86 :

(2-18)

Границы зоны превышения ПДК для каждого j–го ЗВ (или группы ЗВ с комбинирующимся вредным действием) при каждом i-м режиме выбросов корректируются в зависимости от частоты повторений направлений ветров, дующих со стороны предприятия к внешней границе зоны превышения ПДК.

Частота повторений ветров каждого направления определяется по данным о розе ветров в данной местности.

Для каждого участка границы зоны превышения определяются (с шагом в 1°) направления ветра от ИЗА, выбрасывающих j–е ЗВ (группу ЗВ) в i-м режиме, в сторону выбранного участка.

Для каждого k-го направления определяется отмеренное вдоль него расстояние L0,k, от границы ИЗА выбрасывающих j–е ЗВ в i-м режиме выбросов до внешней границы зоны превышения ПДК концентрациями этого ЗВ при выбросе в рассматриваемом i-м режиме.

Скорректированное с учетом повторяемости Рk ветров рассматриваемого направления расстояние Lk,j,i от границы ИЗА до внешней границы зоны превышения ПДК рассчитываются по методике ОНД-86 по формулам (2-1)-(2‑3), как показано выше.

НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРУ

ПДКа.в. — это максимальная концентрация примеси в атмосфере, отнесенная к определенному времени осреднения, которая при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не оказывает на него и на окружающую среду в целом вредного влияния, включая отдаленные последствия.

ПДКр.з. — это концентрация, которая при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч или при другой продолжительности, но не более 41ч в неделю в течение всего рабочего стажа не может вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследования, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений. Под рабочей зоной понимается пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или временного пребывания работающих.

Раздельное нормирование содержания примесей предусматривает также разделение ПДК на максимальные разовые (ПДКм.р.) и среднесуточные (ПДКсс.).Причем все концентрации примесей в воздухе рабочей зоны сравниваются только с максимальными разовыми, определяемыми в течение 30 мин., а в воздухе населенного пункта и со среднесуточными, определяемыми в течение 24 ч. Необходимость раздельного нормирования примесей в воздушной среде определяется условиями восприятия вредных веществ людьми: на предприятиях в течение рабочего дня загрязненным воздухом дышат здоровые, прошедшие медицинское освидетельствование люди, а в населенных пунктах круглосуточно дышат как взрослые, так и дети, пожилые и больные люди. ПоэтомуПДКр.з.>ПДКм.р., т.е. фактически ПДКр.з. >ПДКа.в. Например, для диоксида серыПДКр.з.=10мг/м3, а ПДКм.р.=0,5 мг/м3

Нормы, действующие в нашей стране, учитывают возможность воздействия на организм не одного какого-либо вещества, а нескольких одновременно, поскольку различные вещества могут оказывать сходное неблагоприятное воздействие на организм. В этом случае говорят об эффекте суммации вредного действия. Предусмотрен учет эффекта суммации вредного действия, например, учет эффекта суммации фенола и ацетона: валериановой, капроновой и масляной кислот; озона, диоксида азота и формальдегида.

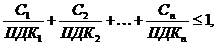

Если в воздухе присутствует несколько веществ, обладающих эффектом суммации, то качество воздуха будет соответствовать установленным нормативам при условии, что

где С1, С2,…, Сn- вредные вещества, обладающие эффектом суммации. Это означает, что в воздухе населенного пункта сумма отношений концентрации к ПДК веществ, обладающих эффектом суммации, не должна превышать единицы.

Регламентация выбросов в атмосферу, осуществляется на основе установления так называемых предельно допустимых выбросов /ПДВ/. Согласно ГОСТ 17.2.1.04-77 ПДВ вредного вещества в атмосферу — это научно-технический норматив, предусматривающий, что концентрация загрязняющих веществ в приземном слое воздуха от источника или их совокупность не превышает нормативную концентрацию этих веществ, ухудшающих качество воздуха. Размерность ПДВ — грамм в секунду, ПДВ следует сравнивать с мощностью выброса, под которой в том же ГОСТ понимают количество вещества в единицу времени: М = Сg г/с.

Согласно ГОСТ ПДВ устанавливается для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности других с учетом рассеивания не создадут приземной концентрации вредных веществ, превышающей ПДК.

Уровень загрязнения той или иной среды каким-либо вредным веществом определяется отношением фактической концентрации вредного вещества в среде к ее предельно допустимому значению. Следовательно, задача снижения уровня загрязнения сводится к уменьшению фактической концентрации данного вещества путем воздействия на механизм его образования.

Под загрязнением атмосферы понимают процесс привнесения в ее состав веществ, не характерных для неё, или природных элементов в количестве, не характерном для природного состава воздуха.

|

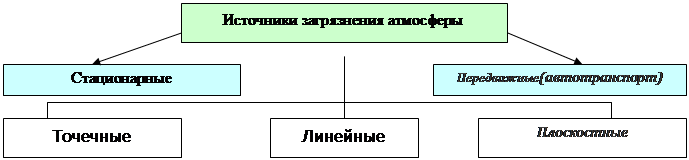

Рис. 2 Виды источников загрязнения атмосферы

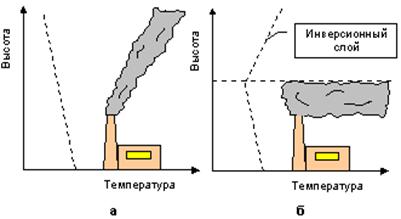

Загрязнение воздуха усиливается при определенных погодных условиях, особенно притемпературной инверсии, которые способствуют накоплению газовых выбросов в приземном слое воздуха, вызывая образование смога.

Способ расчета основан на законах турбулентной диффузии, учитывающих состояние атмосферы, расположение предприятия, характер местности, физические свойства выбросов, параметры источника выброса и т. д. (рис. 4).

Рис. 3. Виды дымовых выбросов: а — факельный выброс, б –шлейф

Рис.4. Распределение приземной концентрации загрязняющего вещества в атмосфере на оси факела выброса точечного источника

Так, при выбросе выхлопных газов через выхлопную трубу в атмосферу одиночным источником максимальная фактическая концентрация вредного вещества в приземном слое воздуха в опасной зоне рассеивания, создаваемая этим источником, в соответствии с законами распространения потоков в слоях атмосферы может быть определена по общепринятой модифицированной формуле Андреева:

где

Cм- фактическая максимальная концентрация вредного вещества в приземном слое воздуха, создаваемая одиночным источником, г/м3;

А — коэффициент температурной стратификации атмосферы (распределение температуры воздуха по вертикали, который зависит от географического положения источника);

М — интенсивность выброса вредного вещества в атмосферу дымным источником, г/с;

F — безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредного вещества в атмосферном воздухе;

т и n — безразмерные коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса;

H- геометрическая высота источника выброса от уровня земли, м;

V — интенсивность выброса газовоздушной смеси, м3/с;

ΔT — разность между температурой выбрасываемой газовоздушной смеси и температурой окружающего атмосферного воздуха, С°;

ζ — безразмерный коэффициент, учитывающий рельеф местности, в случае ровной местности =1.

Из анализа приведенной формулы следует, что фактическая концентрация вредного вещества в приземном слое воздуха, создаваемая одиночным источником выброса, может быть снижена двумя способами:

1) уменьшением интенсивности выброса вредного вещества;

2) улучшением условий рассеивания (увеличение высоты трубы, разности температур) вредного вещества в верхних слоях атмосферы.

Первый способ может быть реализован уменьшением интенсивности образования и выделения вредного вещества за счет совершенствования технологии и оборудования производственных процессов и организации специальной очистки газовоздушной смеси перед выбросом ее в атмосферу.

Второй способ снижения уровня загрязнения атмосферы можно осуществить за счет увеличения геометрической высоты дымовой трубы, подогрева выбросной воздушной смеси, уменьшением ее плотности и установки дополнительного вентилятора перед дымовой трубой, обеспечивающего повышение скорости газовоздушного потока в стволе трубы.

Наиболее простым и широко применяемым способом снижения уровня загрязнения приземного воздуха до настоящего времени является рассеивание выбросных смесей в верхних слоях атмосферы с помощью высоких дымовых труб. Однако этот способ имеет ограниченные возможности и весьма низкую экологическую эффективность. Во-первых, потому, что для обеспечения достаточно высокой степени рассеивания вредностей для целого ряда промышленных источников выбросов потребовалось бы соорудить трубы высотой более 1 и даже 2 км, что чрезвычайно дорого и технически трудно осуществимо. Во-вторых, эффективность рассеивания в значительной степени зависит от метеорологических условий, и в отдельные периоды при неблагоприятном ветре факел выброса нисходящим потоком может прижиматься к земной поверхности, создавая концентрации вредных веществ в приземном слое воздуха, близкие к концентрациям их в выбросных газовоздушных смесях, т.е. значительно превышающие ПДК. При отсутствии ветра вредные вещества не могут рассеиваться, что способствует образованию смога. И наконец, что самое главное, этот путь практически не решает проблемы охраны атмосферы и в конечном счете окружающей среды от загрязнения, поскольку снижение уровня ПДК достигается за счет загрязнения больших по площади территорий. Кроме того, многие вредные вещества способны накапливаться в воздухе. В связи с этим такой путь не может быть рекомендован для широкого использования и должен рассматриваться лишь как сугубо временная мера по предотвращению опасного загрязнения воздушной среды в ограниченном районе или в качестве одного из компонентов комплексного решения по снижению уровня загрязнения приземного воздуха.

Самый надежный и действенный метод охраны окружающей среды — сокращение интенсивности выброса вредных веществ в атмосферу за счет усовершенствования технологии и оборудования производственных процессов и организации специальной очистки выбросных газов. Поскольку организация надежной очистки связана с большими капиталовложениями и эксплуатационными затратами (стоимость очистки в ряде случаев достигает 25-30, а иногда даже 40% стоимости получаемой продукции), часто возникает необходимость в реализации комплекса мероприятий, включающего все возможные пути и способы снижения уровня загрязнения воздушной среды. Выбор оптимального комплекса технических решений при этом должен основываться на результатах технико-экономического сравнения конкурентоспособных вариантов с учетом ожидаемых возможных экологических последствий оценки ущерба, наносимого выбросами.

ПДВ — это масса выбросов вредных веществ в единицу времени от данного источника или совокупности источников загрязнения атмосферы производственного объекта (промплощадки, предприятия, населенного пункта, города и т. д.) с учетом перспективы развития всех предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере, создающая приземные концентрации, не превышающие их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира, если нет других, более жестких экологических требований или ограничений (с осреднением в любой 20-минутный период времени).

Нормативы ПДВ являются основой для проведения экологической экспертизы и планирования мероприятий по снижению загрязнения атмосферы. Наиболее полный перечень веществ, загрязняющих атмосферный воздух, с рекомендуемыми для них кодами приведен в подготовленном НИИ «Атмосфера» Госкомэкологии России издании. Российский реестр потенциально опасных химических и биологических веществ Минздрава России в 1998 г. выпустил гигиенические нормативы, содержащие перечни ПДК (ГН 2.1.6.695-98) и ОБУВ (ГН 2.1.6.696-98), заменившие существовавшие ранее списки Минздрава СССР.

Первым этапом любого нормирования загрязнения атмосферы является инвентаризация источников выделения и выбросов 3В, которая на практике выполняется:

— методом инструментального измерения;

— расчетным методом.

Расчетный метод основывается:

— на материальном балансе технологического процесса;

— на использовании удельных показателей выделений 3В за единицу времени либо отнесенных к единице оборудования, массе продукции, сырья или расходных материалов.

В действующей природоохранной нормативно-технической документации в области защиты атмосферы от загрязнения приняты следующие понятия.

Источник выделения 3В — объект, в котором происходит образование 3В (установка, аппарат, устройство, емкость для хранения, двигатель, свалка отходов и т. п.).

Источник загрязнения атмосферы (источник выброса) — объект, от которого загрязняющее вещество поступает в атмосферу (труба, вентиляционная шахта, аэрационный фонарь, открытая стоянка транспорта и т. п.). Возможны следующие сочетания источников загрязнения атмосферы (выброса) и источников выделения 3В.

— Один источник выделения — один источник загрязнения (выброса). Например, котельная имеет одну топочную камеру и одну дымовую трубу.

— Один источник выделения — несколько источников загрязнения (выброса). Например, в помещении производится полная окраска автобуса, а для вентиляции используются три крышных вентилятора.

— Несколько источников выделения — один источник загрязнения (выброса). Например, гараж имеет один вентилятор, удаляющий из всех помещений через единую вытяжную систему выхлопные газы пятидесяти автомобилей.

— Несколько источников выделения — ряд источников загрязнения (выброса). Например, в общем помещении цеха работают 3 заточных и 17 металлорежущих станков, 2 поста электросварки и одна газорезка, а для вентиляции используется одна обще обменная приточно-вытяжная вентиляционная система и 4 местных вытяжных системы.

Все источники загрязнения атмосферы (источники выброса) подразделяются в соответствии с классификацией, приведенной на рис. 2. при этом используются термины, имеющие следующие определения.

Стационарный источник,— источник, имеющий постоянное место в пространстве относительно заводской системы координат (труба котельной, открытые фрамуги цеха и т. п.).

Передвижной источник— источник, не занимающий постоянное место на территории предприятия (транспортные средства, передвижные компрессоры и дизель-генераторы электросварки и т. п.).

Организованный источник— источник, осуществляющий выброс через специально сооруженные устройства (трубы, газоходы, вентиляционные шахты).

Неорганизованный источник— источник загрязнения, осуществляющегося в виде ненаправленных потоков газа, как результат, например, нарушения герметичности оборудования, отсутствия или неэффективной работы систем по отсосу газов (пыли) в местах загрузки (выгрузки) или хранения продукта (топлива), а также пылящие отвалы, открытые емкости, стоянки, площадки малярных работ и т. п.

Точечный источник — источник в виде трубы или вентиляционной шахты с размерами сечения, близкими друг к другу (трубы круглого, квадратного, прямоугольного сечения и т. п.).

Линейный источник — источник в виде канала (щели) для прохода загрязненного газа (воздуха) с поперечным сечением, имеющим значительную протяженность (длину): в несколько раз большую, чем ширина (высота), например, ряд открытых, близко расположенных в одну линию оконных фрамуг, либо аэрационные фонари и т. п.

Плоскостной источник— источник, имеющий значительные геометрические размеры площадки, по которой относительно равномерно происходит выделение загрязнений, и, в том числе, как результат рассредоточения на площадке большого числа источников (бассейн, открытая стоянка автотранспорта и т. п.).

Отнесение источника загрязнения (выброса) к точечному, линейному или плоскостному типу производится с целью определения математического аппарата, который используется впоследствии при расчете рассеивания загрязнения в атмосфере в соответствии с ОНД-86.

1.2 Характеристика негативного воздействия атмосферного воздуха

От загрязнения воздуха страдают животные и растения. Например, отходы медеплавильных заводов – хлор, мышьяк, сурьма – вызывают гибель домашних и диких животных, поедающих отравленную этими веществами пищу. Тяжелые заболевания скота наблюдаются от фтористых соединений. Медь и цинк, попадающие с выбросами заводов на землю, могут полностью уничтожить травяной покров.

Воздействие сернистого газа и его производных на человека и животных проявляется, прежде всего, в поражении верхних дыхательных путей, под их влиянием происходит разрушение хлорофилла в листьях растений, в связи с чем ухудшается фотосинтез и дыхание, замедляется рост, снижается качество древесных насаждений и урожайность сельскохозяйственных культур, а при более высоких и продолжительных дозах воздействия растительность погибает.

Загрязнение атмосферного воздуха таит в себе угрозу не только здоровью людей, но и наносит большой экономический ущерб. Наличие в воздухе соединений серы ускоряет процессы коррозии металлов, разрушение зданий, сооружений, памятников культуры, ухудшает качество промышленных изделий и материалов. Установлено, например, что в промышленных районах сталь ржавеет в 20 раз, а алюминий разрушается в 100 раз быстрее, чем в сельской местности. Под атмосферным загрязнением понимают присутствие в воздухе газов, паров, частиц, твердых и жидких веществ, тепла, колебаний, излучений, которые неблагоприятно влияют на человека, животных, растения, климат, материалы, здания и сооружения. По происхождению загрязнения делят на природные, вызванные естественными, часто аномальными процессами в природе, и антропогенные, связанные с деятельностью человека. С развитием производственной деятельности человека все большая доля в загрязнении атмосферы приходится на антропогенные загрязнения. Антропогенные источники загрязнения атмосферы делятся на группы: промышленные предприятия, транспорт, бытовое и коммунальное хозяйства. Промышленные источники в свою очередь разделяются по областям, а также по ингредиентам. Роль отдельных источников загрязнения оценивается следующим образом: теплоэлектростанции выбрасывают 27% общих поступлений загрязняющих веществ в атмосферу, черная металлургия — 24%, цветная металлургия — 10, нефтедобыча и нефтехимия — 15, автотранспорт — 13, предприятия стройиндустрии — 8, химическая промышленность — 1%. Черная и цветная металлургия — следующий по интенсивности источник загрязнения атмосферы. При выплавке чугуна и переработки его на сталь в атмосферу выбрасываются соединения мышьяка, фосфора, сурьмы, свинца, пары ртути, цианистый водород и смолистые вещества. Воздушные выбросы нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности содержат большое количество углеводородов, сероводорода и дурно пахнущих газов. Выброс в атмосферу вредных веществ на нефтеперерабатывающих заводах происходит вследствие недостаточной герметизации оборудования. В выхлопах двигателей внутреннего сгорания содержатся окись углерода, оксиды азота, углеводороды, альдегиды, сажа, бенз(а)пирен и некоторые другие загрязнители. Производство цемента и строительных материалов также может быть источником загрязнения атмосферы различной пылью. Заводы синтетического каучука выбрасывают в атмосферу такие вредные вещества, как стирол, дивинил, толуол, ацетон, изопрен и др.

Загрязнение воздуха оксидами серы. Соединения серы поступают в воздух в основном при сжигании богатых серой видов горючего, таких, как уголь и мазут. При сгорании в топках электростанций каждого миллиона тонн угля выделяется 25 тыс. тонн серы. Разумеется, эта сера выделяется не в элементарной форме, а главным образом в виде сернистого газа — двуокиси серы.

Сера также содержится в сырой нефти, однако ее содержание не превышает 1%. При перегонке нефти большая часть серы из продуктов перегонки, таких, как керосин и бензин, удаляется. Содержащие серу отходы сжигаются в процессе перегонки. Вот почему керосин и бензин делают лишь небольшой вклад в выбросы оксидов серы, попадающих в атмосферу. При перегонке нефти большая часть серы переходит в мазут — самую тяжелую фракцию перегонки. В нем может содержаться от 0,5 до 5,0% серы, хотя посредством дополнительных процедур перегонки содержание серы в мазуте можно еще уменьшить. В отличие от нефти и угля природный газ практически не содержит серы. Таким образом, антропогенные источники выбросов в атмосферу диоксида серы можно выразить следующей диаграммой:

Диаграмма 1. Источники выбросов в атмосферу диоксида серы

При сжигании угля или нефти сера, содержащаяся в них, окисляется. Далее, реагируя с водой, она образует серную кислоту. Таким образом, оксиды серы являются одной из причин выпадения кислотных осадков. Загрязнение воздуха оксидами углерода. При неполном окислении углерода образуется бесцветный, не имеющий запаха газ — окись углерода (угарный газ). В городском воздухе окись углерода содержится в большей концентрации, чем любой другой загрязнитель. Однако, поскольку этот газ не имеет не цвета, ни запаха, наши органы чувств не в состоянии обнаружить его.

Самым крупным источником окиси углерода в наших городах является автотранспорт. Свыше 90% окиси углерода попадает в воздух вследствие неполного сгорания углерода в моторном топливе. Соответствующая реакция такова: C + Ѕ O2 = CO. Имеется и другой источник окиси углерода, с которым, правда, сталкиваются только курящие люди и их ближайшее окружение — это сигаретный дым. Пагубное влияние окиси углерода на здоровье человека заключается в ее способности связывать гемоглобин — белок крови, приносящий кислород к тканям человеческого организма. Содержание двуокиси углерода (углекислого газа) в атмосфере увеличивается самыми разными путями. При вырубке лесов уничтожаются деревья, которые усваивают углекислый газ в процессе фотосинтеза. При производстве бетона из известняка образуется некоторое количество CO2. Но наиболее существенная часть углекислого газа образуется при сжигании топлива на воздухе. Двуокись углерода в отличие от окиси не представляет прямой угрозы здоровью человека. Однако чрезмерное поступление в атмосферу углекислого газа грозит парниковым эффектом, последствием которого станет глобальное повышение температуры. Загрязнение воздуха оксидами азота. Окись азота может образовываться в природе при лесных пожарах, однако высокие концентрации оксидов азота в городах и в окрестностях промышленных предприятий связаны с деятельностью человека. При высокотемпературном сгорании ископаемых видов топлива происходит реакции двух типов, в результате которых образуются оксиды азота. К первому типу реакций относится реакция между кислородом воздуха и азотом, содержащимся в топливе; при этом образуются оксиды азота. В угле содержание азота обычно составляет около 1%. В нефти и газе — всего лишь 0,2-0,3%; именно этот азот окисляется кислородом воздуха. Ко второму типу реакций относятся реакции между кислородом воздуха и азотом, содержащимся в воздухе; при этом также образуются оксиды азота. Поэтому, даже если в исследуемом топливе вообще не содержится азот, все равно при его горении образуются оксиды азота.

Приблизительно 95% годового выброса оксидов азота в атмосферу — это результат сжигания ископаемого топлива. Около 40% общего объема выбросов приходится на автомобили и другие виды моторного транспорта. Примерно 30% приходится на сжигание природного газа, нефти и угля в топках электростанций. Сжигание ископаемого топлива для осуществления различных производственных процессов в промышленности добавляет еще 20%. Производство взрывчатых веществ и азотной кислоты — еще два источника выбросов оксидов азота в атмосферу. Приведенные данные можно представить в виде следующей диаграммы:

Диаграмма 2. Источники выбросов в атмосферу оксидов азота

При использовании трех основных видов ископаемого топлива сжигание природного газа (во всех видах применения) дает примерно 20% общего объема выбросов оксидов азота, сжигание угля — 25%, а нефти — 47%.

Примерно 90% оксидов азота образуется в форме окиси азота (NO).

Оставшиеся 10% приходится на двуокись азота (NO2).Большая часть данных о влиянии оксидов азота на здоровье человека относится к двуокиси азота. Исходно двуокись азота составляет лишь 10% выбросов всех оксидов азота в атмосферу; однако в ходе сложной последовательности химических реакций в воздухе значительная часть окиси азота превращается в двуокись азота — гораздо более опасное соединение. Помимо прямого воздействия на организм человека, оксиды азота способны вступать в фотохимические реакции, в результате которых образуются новые загрязнители воздуха, в том числе озон, альдегиды, а также необычные органические соединения. Двуокись азота также способна реагировать с водой с образованием азотной кислоты. В результате выпадают кислотные осадки. Загрязнение воздуха частицами. Частицы, взвешенные в воздухе, — еще одно серьезное загрязнение атмосферы. В отличие от других загрязнений частицы очень разнородны по своему химическому составу. В воздухе находятся в виде взвеси многие твердые и жидкие компоненты, весьма различные по происхождению. Движение транспорта, сжигание топлива, промышленные процессы и выбросы твердых отходов — все эти источники дают вклад в загрязнение атмосферы твердыми частицами. При сгорании угля образуются твердые частицы, диспергированные в воздухе, причем не только частицы золы (силиката кальция) и частицы углерода (сажа), но также частицы оксидов металлов, таких, как оксиды кальция и железа. При сгорании бензина и дизельного топлива в воздух попадают капли жидкого горючего. Жидкие углеводороды (соединения углерода с водородом) и жидкие производные углеводородов попадают в атмосферу из-за неполного сгорания в двигателях бензина и дизельного топлива. Еще один тип загрязнений появляется в результате происходящих в воздухе фотохимических реакций между окисью азота и углеводородами. Продукты этих фотохимических реакций представляют собой жидкие органические соединения, которые рассеиваются в воздухе в виде мельчайших капелек.

Огромные скопления в воздухе твердых частиц и мельчайших капелек называют смогом. Открытые разработки угля и других полезных ископаемых загрязняют воздух огромными количествами частиц. Обогащение и обработка руд и выплавка металлов — дополнительные примеры промышленных процессов, при которых в воздух выделяется большое количество частиц. Различные процессы обработки материалов (дробление, размалывание, резание, сверление и т.п.) также служат источниками загрязняющих воздух частиц. Сжигание мусора и отходов в некоторых городах оказывается серьезным источником частиц, особенно в том случае, если установки для сжигания сосредоточены в одном месте. К особому типу частиц следует отнести соединения тяжелых металлов, особенно свинца. Свинец особо опасен для здоровья человека, так как является кумулятивным ядом. При этом для свинцового отравления необходимо очень небольшое количество свинца. Радиоактивное загрязнение. Главными источниками радиоактивного загрязнения окружающей среды являются испытания ядерного оружия, аварии на атомных электростанциях и на предприятиях, а также радиоактивные отходы. Естественная радиоактивность, включая радон, также вносит вклад в уровень радиоактивного загрязнения.

Все последствия загрязнения атмосферы можно условно разделить на две группы: первичные и вторичные. Считают, что высокое содержание оксидов серы в воздухе непосредственно влияет на увеличение заболеваемости людей, а по некоторым оценкам и рост смертности. Отмечено, что заболевания дыхательных путей, например, бронхиты, учащаются при повышении уровня оксидов серы в воздухе. В одном из исследований было обнаружено, что даже в районе, где средняя годовая концентрация оксидов серы составляла всего 100 мкг * м-3, количество заболеваний заметно возросло. Оксиды серы вызывают затруднение дыхания из-за возрастающего сопротивления проходу воздуха по дыхательным путям. Уже одно это может служить достаточным основанием для борьбы с выбросами оксидов серы в атмосферу. Однако двуокись серы дает и дополнительный эффект. В экспериментах на крысах было показано, что этот газ оказывается канцерогеном. В присутствии бенз(а)пирена двуокись серы увеличивает частоту появления раковых опухолей. Окись углерода, содержащаяся в воздухе, представляет реальную опасность для здоровья. В атмосфере с большим содержанием окиси углерода наступает смерть от удушья, при меньших концентрациях окиси углерода отмечаются более тонкие эффекты. Нормальная картина переноса кислорода нарушается, когда во вдыхаемом воздухе присутствует окись углерода. Даже очень малые количества окиси углерода обрывают перенос кислорода, поскольку ее молекулы присоединяются к гемоглобину в 200 раз легче, чем кислород. Окись углерода, прочно связанная с гемоглобином, оттесняет кислород от его переносчика к клеткам тканей. Даже очень малые количества газообразной окиси углерода в воздухе приводят к образованию большого количества карбоксигемоглобина в крови. У людей с повышенным содержанием карбоксигемоглобина наблюдаются два важных симптома. Один из них — снижение способности воспринимать сигналы, поступающие из внешней среды. Нарушаются также процессы мышления. Окись углерода является причиной сердечных приступов. Двуокись азота — газ с неприятным запахом. Даже при малых концентрациях, составляющих всего 230 мкг*м-3, примерно треть добровольцев, участвовавших в эксперименте, ощущала его присутствие. Однако способность обнаруживать этот газ пропадала после 10 мин вдыхания, но при этом люди сообщали о чувстве сухости и «першении» в горле. Правда, и эти ощущения исчезали при продолжительном воздействии газа в концентрации, в 15 раз превышающей порог обнаружения. Двуокись азота не только воздействует на обоняние, она ослабляет ночное зрение. Были отмечены два функциональных эффекта двуокиси азота. Один из них связан с повышением усилий, затрачиваемых на дыхание; врачи называют это явление повышенным сопротивлением дыхательных путей. Кроме того, данные, полученные группой чешских ученых, показали, что, как и окись углерода, газообразная двуокись азота может связываться с гемоглобином, делая его, таким образом, неспособным выполнять функцию переносчика кислорода к тканям тела. В многочисленных исследованиях было отмечено увеличение заболеваний дыхательных путей в районах, загрязненных двуокисью азота, наблюдается более высокая смертность от сердечных заболеваний и рака. Люди с хроническими заболеваниями дыхательных путей, такими, как эмфизема легких или астма, а также лица, страдающие сердечнососудистыми заболеваниями, могут быть более чувствительны к прямым воздействиям двуокиси азота. Твердые частицы и оксиды серы часто появляются вместе в больших концентрациях. Это связано с тем, что у них общий источник: сжигание угля. Известно при этом, что оксиды серы и твердые частицы в воздухе усиливают действие друг друга. Это означает, что когда и те, и другие присутствуют в достаточно больших количествах, их воздействие на здоровье людей становится более опасным, чем когда они присутствуют порознь. Оксиды серы и пылевые частицы существенно осложняют болезни дыхательных путей. Долгое время было непонятно, почему оксиды серы особо опасны именно в присутствии частиц. Теперь этот феномен окончательно изучен и объясняется следующим образом. Частицы действуют как ядра, на которых происходит конденсация паров воды. Оксиды серы быстро растворяются в капельках воды, образуя кислый, все разъедающий туман. Именно этот туман из капелек серной кислоты вызывает у людей заболевания и порой приводит к смерти. Свинец — кумулятивный яд, иными словами, он постепенно накапливается в организме человека, поскольку скорость его естественного выведения очень низка. Присутствующий в атмосфере свинец непрерывно добавляется к тому количеству, которое уже содержится нашем организме. Свинец уменьшает скорость образования эритроцитов в костном мозге; он также блокирует синтез гемоглобина. У маленьких детей пороговый уровень составляет половину уровня для взрослых, поэтому они оказываются гораздо более чувствительными к отравлению свинцом. За многие годы уровень свинца в организме детей постепенно подошел слишком близко к порогу токсичного действия.

Свинцовое отравление может закончиться смертью, однако в случаях средней тяжести дети оказываются умственно отсталыми. Даже при содержании свинца ниже порогового, по-видимому, происходит ослабление способности к учебе.

Наиболее опасные для человека последствия истощения озонового слоя — увеличение числа заболеваний раком кожи и катарактой глаз. Согласно официальным данным ООН, сокращение озонового слоя всего на 1% означает появление в мире 100 тыс. новых случаев катаракты и 10 тыс. случаев рака кожи. Нормирование качества окружающей природной среды производится с целью установления предельно допустимых норм воздействия, гарантирующих экологическую безопасность населения, сохранение генофонда, обеспечивающих рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов в условиях устойчивого развития хозяйственной деятельности. Для каждого вещества устанавливается как минимум два нормативных значения: ПДК в воздухе рабочей зоны (ПДКр.з.) и ПДК в атмосферном воздухе ближайшего населенного пункта (ПДКа.в.).

Общее

Нужно отметить, что в развитых государствах воздействие на атмосферу регулируется на законодательном уровне. К примеру В Российской Федерации есть закон «Об охране окружающей природной среды (ст.28)» который предполагает, что нормативы предельно разрешимых уровней (ПДУ) вибраций, шума, магнитных полей и других воздействий на атмосферу, обеспечивающем сохранение здоровье людей и других живых организмов, природную среду.

Атмосферный воздух — естественная смесь газов, находящийся за пределами производственных или жилых помещений. Загрязнение воздуха — возникновение или привнесение в него новых вредных физических, химических, биологических агентов. По масштабам загрязнения воздуха он может быть:

- местным — повышение содержания веществ на маленьких территориях (город, район и тд)

- Региональным — на средних территориях (области и тд)

- Глобальным — изменение касающиеся всей атмосферы Земли

Также можно классифицировать выбросы вредных веществ по следующим признакам:

- Газообразные (диоксид серы, оксид, углерод и тд)

- Твердые (металлы, пыль, сажа и тд)

- жидкие (кислоты, растворы солей и тд)

- Шумовое загрязнение

- Электромагнитное загрязнение

Воздействие на атмосферу можно поделить на две категории — природное и антропогенное. Антропогенное воздействие выражается почти в любой деятельности человека. Человечество плохо заботится об экологии Земли в целом. Состав атмосферы по оценкам ученых проходит цикл полного обмена (перемешивания) веществами в течении 50 тыс. лет.

Природное воздействие на атмосферу

К природному воздействию (загрязнению) атмосферы относят: вулканизм, почвенные процессы, поверхность морей, океанов, пыльные бури, лесные пожары и др., а для оксидов азота кроме того – грозовые разряды. В рамках планеты Земля они занимают малую часть воздействия на атмосферу в сравнении с антропогенным.

Шумовое загрязнение также очень мало по сравнению с антропогенным шумовым загрязнением. Нельзя сопоставить шумы вулканов, землетрясений к шумам самолетов, машин и другой техники. Нужно отметить что все виды загрязнения атмосферы происходят в нижних слоях атмосферы, так как в высших слоях очень разжиженный воздух.

Электромагнитное излучение Земли естественное. Оно не загрязняет окружающую среду. Благодаря такому излучению многие животные ориентируются по нему. Человек же создал электричество, которое на сегодня находится почти в каждом доме человека. Естественно оно излучает и влияет на живые организмы.

Антропогенное воздействие на атмосферу

Статистику, цифры и другие показатели антропогенного воздействия на атмосферу можно почитать в статье основные источники загрязняющих выброс в атмосферу. Здесь мы рассмотрим более конкретные примеры. Нужно отметить, что именно антропогенное воздействие на атмосферу преобладает над природным.

В связи с сильным загрязнением атмосферы в разных уголках Земли, возникают новые болезни связанные с теми или иными веществами находящихся в воздухе.

Воздействие на воздух при подготовке площадки и бурения скважин

Главные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух реализуется в период постройки. Однако это разовые выбросы. При проведении работ такого рода деятельности реализуется загрязнение в виде:

- выбросы загрязняющих веществ с выхлопными газами двигателей внутреннего сгорания строительной техники

- выброс загрязняющих веществ при заправке строительной техники

- перегрузка сыпучих материалов (песок, грунт и тд)

В больших городах из-за плохого обмена воздуха накопляется тяжелые металлы в воздухе, в следствии чего происходят частые туманы.

На сегодня существуют целые организации которые проводят Оценку уровня загрязнения атмосферы и могут предсказать последствия. Поэтому нужно уделять большое значение атмосферы так как можно переступить грань невозврата загрязнения.

24. Воздействие объекта на атмосферный воздух.

5.4.1. Основным видом воздействия промышленных объектов на состояние воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ, тепла, водяного пара, аэрозолей, а также их влияние на микроклимат прилегающей территории при образовании открытых водных пространств и нарушении температурного баланса района их расположения.

5.4.2. Загрязнение воздушного бассейна происходит в результате поступления в него:

— продуктов сгорания топлива;

— выбросов газообразных и взвешенных веществ от различных производств промышленных объектов;

— выхлопных газов автомобильного, авиационного, водного и железнодорожного транспорта;

— испарений из емкостей для хранения химических веществ и топлива;

— газообразных выделений свалок и полигонов захоронения промышленных отходов;

— пыли с поверхности карьеров, отвалов, хвосто и шламохранилищ, терриконов, из узлов погрузки, разгрузки и сортировки сыпучих строительных материалов, топлива, зерна и т.п.

В крупных городах и на некоторых промышленных объектах основное количество загрязняющих веществ поступает в атмосферу с выхлопными газами от работы транспорта.

5.4.3. В результате перечисленных в 5.4.2. воздействий увеличивается загрязненность воздуха, меняется температурно-влажностный режим воздушного бассейна, возникают моросящие осадки, туманы, увеличивается облачность, уменьшаются освещенность и инсоляционные параметры территории, зимой интенсифицируются гололедные явления.

5.4.4. Промышленные и транспортные выбросы в атмосферу, содержащие взвешенные и газообразные загрязняющие вещества, характеризуются объемом, интенсивностью выброса, температурой, классом опасности и концентрацией загрязняющих веществ. Их негативное воздействие обычно рассматривается в зоне влияния проектируемого объекта.

5.4.5. Зоной влияния проектируемого объекта на атмосферный воздух в соответствии с ОНД-86 считается территория, на которой суммарное загрязнение атмосферы от всей совокупности источников выбросов данного предприятия (объекта), в том числе низких и неорганизованных, превышает 0,05 ПДК.

Зоны влияния объектов и предприятий определяются по каждому вредному веществу или комбинации веществ с суммирующимся вредным воздействием отдельно.

5.4.6. К источникам воздействия на атмосферный воздух относят точечные, линейные или площадные объекты выброса взвешенных и химических загрязняющих веществ, тепла. По функциональному назначению источники воздействия связаны с деятельностью различных производств проектируемого предприятия, в отдельных случаях — различных объектовинфраструктуры селитебных территорий.

Каждый источник выброса характеризуется размерами, высотой, конфигурацией, интенсивностью выброса (выделения) загрязняющих веществ в атмосферу, ориентацией и расположением на местности.

5.4.7. При разработке подраздела проекта по охране атмосферного воздуха виды и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу проектируемым объектом, определяются на основе анализа технологических процессов проектируемых производств. Для этого составляют перечень производств и объектов, являющихся источниками загрязнения атмосферы, с указанием видов загрязняющих веществ в выбросах, их класса опасности и параметров выбросов.

При этом определяют:

— объекты и производства — источники загрязнения атмосферы;

— характеристики источников выброса (размеры, высота, расположение на местности);

— перечень вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, класс их опасности, нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК);

— перечень комбинаций вредных веществ с суммирующим вредным воздействием, класс их опасности;

— количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу проектируемым объектом, интенсивность и параметры выбросов;

— приземные концентрации загрязняющих веществ на территории объекта, в границах санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и на прилегающей селитебной территории;

— величину валовых выбросов загрязняющих веществ от организованных и неорганизованных источников по отдельным производствам и в целом по предприятию;

— параметры возможных залповых и аварийных выбросов.